Raumakustik

- Entscheidende Einflüsse:

- Verringerung des Schalldrucks mit zunehmender Entfernung

- Absorbtion

- Reflexion

- Schall wird von Luft und Körpern absorbiert

- Schall wird an Wänden reflektiert

- Aus Reflexionen entstehen Echo, Raummoden (stehende Wellen) und Nachhall

- Echo und Raummoden verderben die Akustik

- Nachhall erhöht die Lautstärke

- Nachhall erschwert die Sprachverständlichkeit

Ein Knall auf freiem Feld wird von anwesenden Hörenden genau ein Mal gehört, dann ist es sofort wieder still. Der Schall rast mit etwa 340m/s (ca. 1200 km/h) über die Ebene, erreicht das hörende Ohr und verschwindet dann auf nimmer wiederhören. Auf diese platte Feststellung lässt sich reduzieren, was open air in akustischer Hinsicht geschieht – wenn man ignoriert, dass Schall absorbiert und am Boden reflektiert wird (und noch viele weitere Effekte wie Luftabsorbtion, Beugung, Streuung, ...). Um uns der Raumakustik zu nähern, sollen hier nur drei Dinge interessieren: die Verringerung des Schalldrucks mit zunehmender Entfernung, die Schall-Absorbtion und die Schall-Reflexion. Besonders die letzten beiden haben entscheidenden Einfluss auf die Veranstaltungs-Akustik – insbesondere in einem Raum.

Die oben genannte platte Feststellung hat für die open-air-Beschallung einen großen Vorteil: Was die Klangquelle (Lautsprecher) abstrahlt, kommt sehr präzise – weil: nur ein Mal – beim Publikum an. Die Sprachverständlichkeit ist optimal, Musik klingt sehr aufgeräumt und nicht verwaschen. Auf der anderen Seite ist es aber genauso schwer, der Musik Lebendigkeit zu verleihen. Alles klingt platt, zwar sehr präzise aber auch langweilig. Und u.U. sehr leise. Wer schon einmal einem unverstärkten Vortrag im Freien gelauscht hat, wird das Problem kennen, dass schon in der zweiten oder dritten Publikumsreihe das Verstehen erschwert ist. Auf der anderen Seite weiß jeder Paddelboot-Ausflügler, wie weit der Schall auf einer freien Wasser-Oberfläche trägt: Mitten auf dem See kann man beinahe die Worte verstehen, die in hundert Meter Entfernung am Ufer gesprochen werden. Wie passt das alles zusammen?

Schall-Ausbreitung

Reziprokes Abstandsgesetz

Schall aus einer Punktquelle breitet sich kugelförmig aus. Auch wenn Lautsprecher die hohen Frequenzen sehr gerichtet abstrahlen, so bildet die Wellenfront zu jedem Zeitpunkt dennoch eine Form aus wie ein Ausschnitt einer Kugelschale, die sich durch den Raum mit der Schallgeschwindigkeit ausdehnt und deren Radius dabei immer größer wird. Gleichzeitig wächst mit dem Abstand auch die Oberfläche dieser Kugelschale, und zwar mit dem Quadrat der Entfernung (A ∝ r²; ∝ bedeutet „proportional“).

Die ursprünglich abgestrahlte Schallenergie bleibt bei dieser Ausbreitung stets erhalten. Sie verteilt sich aber zu jedem Zeitpunkt auf die immer weiter wachsende Fläche des Kugelschalen-Teils. Derjenige Teil der Schallenergie, der pro Sekunde durch eine gegebene Fläche (z.B. Trommelfell) rauscht, die Schallintensität I, sinkt dabei proportional zur wachsenden Kugelschalen-Fläche. Damit ist sie proportional zum Quadrat der Entfernung von der Schallquelle: I ∝ 1/r².

Was das menschliche Ohr jedoch wahrnimmt, ist der Schalldruck. Dieser entspricht der Wurzel aus der Schallintensität: p ∝ √I. Damit wiederum sinkt der wahrgenommene Schalldruck mit der Entfernung: p ∝ 1/r.

Betrachten wir Schall aus einer Punktquelle: Der vom Ohr wahrgenommene Schalldruck sinkt mit der Entfernung von der Schallquelle. Das scheint trivial zu sein und entspricht unserer täglichen Wahrnehmung (neben der Autobahn wohnt es sich nicht so gut, wie weiter weg). Die Physik, die dahintersteht, ist nicht ganz so trivial (s. Kasten). Zuständig ist das Reziproke Abstandsgesetz, das analog auch für andere Vorgänge gilt wie etwa die Ausbreitung von Licht oder Funkwellen. Es besagt, dass der wahrgenommene Schall sich umgekehrt proportional zum Abstand verhält. Oder schlicht: je weiter weg, desto leiser.

Der wahrnehmbare Schall sinkt mit der Entfernung von der Quelle. Für die Beschallungstechnik ist dies natürlich ein sehr wichtiger Punkt, da es stets eine erste und eine letzte Zuschauerreihe gibt. Wichtig ist auch die Tatsache, dass dieser Effekt absolut frequenzunabhängig ist, er betrifft die Bässe genauso wie die höchsten Höhen. Dies wiederum entspricht nicht unserer täglichen Wahrnehmung: Von einem Konzert hören wir in 1000m Entfernung fast nur noch das Wummern der Bässe, alle Höhen bleiben wortwörtlich auf der Strecke. Warum das so ist, erklärt der folgende Abschnitt, der ein völlig anderes Phänomen betrachtet.

Luft-Absorbtion

Wandert eine Schallwelle durch die Luft, dann wird sie von dieser nach und nach absorbiert. Da Schall die Bewegung von Luftteilchen bedeutet, entzieht gerade diese Bewegung, genauer: die Reibung der Moleküle aneinander, dem Schall seine Energie. Zu beobachten ist eine lineare Abnahme der Schallenergie mit der Entfernung. Ebenfalls ist zu beobachten, dass dieser Vorgang sehr deutlich von der Frequenz abhängt. Ganz grob halbiert sich der Schalldruck bei 1000Hz je Kilometer (-6dB). Bei 4000Hz wird er dagegen je Kilometer schon um den Faktor 16 sinken (-24dB), bei 250Hz dagegen nur auf etwa 90% (-1 dB).

Für die Beschallungstechnik ist diese Schallabsorbtion in der Luft, auch ihre frequenzabhängigkeit, allenfalls bei ganz großen open-air-Veranstaltungen relevant. Erst bei einigen 100m wird dieser Aspekt der Schallausbreitung überhaupt wahrnehmbar.

Körper-Absorption

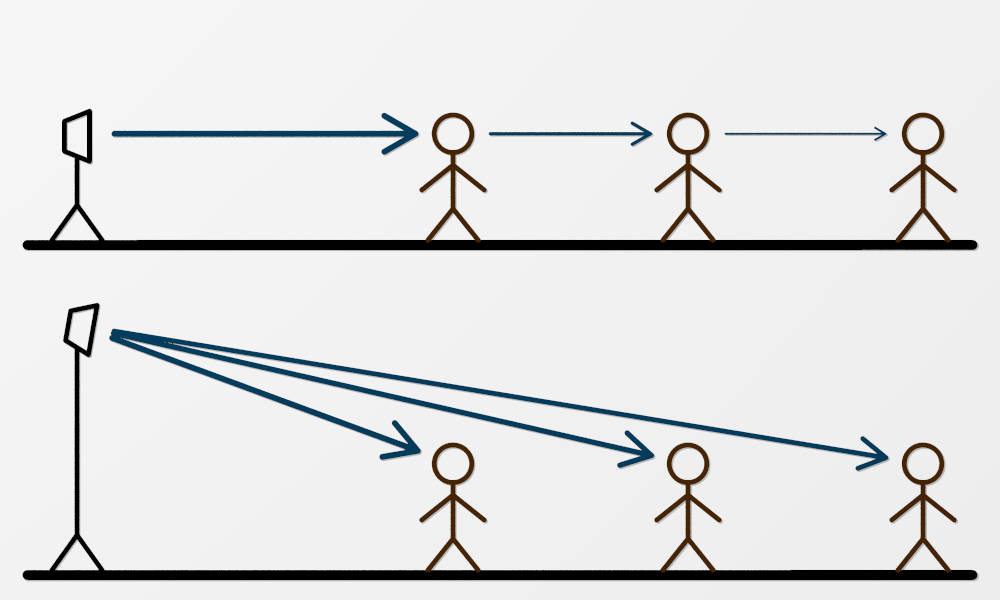

hoch positionierte Lautsprecher erreichen auch die hinterste Publikums-Reihe

Auch mehr oder weniger feste Körper im Schallweg absorbieren Schallenergie. Hierbei ist es schwerer, eine alltägliche Erfahrung als Beispiel zu nennen. Körper-Absorption ist z.B. die Grundlage für schalltote Räume, z.B. Aufnahmeräume im Studio. Der auf der Wand auftreffende Schall wird durch die angebrachten schallabsorbierenden Elemente möglichst vollständig geschluckt. Ein anderes Beispiel ist Publikum. Menschen absorbieren den Schall sehr gut. Sind bei einem Konzert die Lautsprecher zu niedrig angebracht, muss also der Schall durch die Menschen der ersten Reihen hinduch, um bis in die letzte Reihe zu gelangen, so wird dort hinten nicht mehr viel ankommen. Hängen die Lautsprecher dagegen hoch oben, muss sich der Schall nicht durch das absorbierende Publikum quälen, sondern kann direkt und ungehindert in die letzte Reihe gelangen.

Auch dieser Vorgang ist stark frequenzabhängig. Hohe Frequenzen werden deutlich stärker absorbiert als tiefe. Dies ist der Grund, warum Subwoofer ohne Probleme unter der Bühne liegen können, Topteile aber möglichst hoch angebracht werden („gestackt“, also gestapelt, oder „geflogen“, also aufgehängt) und innerhalb der Topteile die Hochtöner immer oben eingebaut sind. Und diese Frequenzabhängigkeit ist auch der Grund dafür, dass Teppiche und Eierkartons an den Proberaumwänden zwar ein wenig, aber nicht perfekt helfen, diesen Raum zu bedämpfen. Die hohen Frequenzen werden zwar geschluckt, die tieferen aber noch lange nicht.

Reflexion

Begrenzungsflächen, also die Oberflächen von Körpern im Raum, können Schall reflektieren. Das bedeutet: eine auftreffende Schallwelle wird an dieser Fläche zurückgeworfen. Hierbei gilt derselbe Grundsatz wie bei der Licht-Reflexion (Spiegelung): Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Außerdem geht bei einer Reflexion immer ein Teil der Schallenergie verloren (jeder reflektierende Körper hat auch Absorbtions-Eigenschaften; s. vorheriger Abschnitt), weshalb die reflektierte Schallwelle immer schwächer (leiser) ist, als die ursprüngliche. Selbstredend ist auch jede Reflexion abhängig von der Frequenz.

Die Schall-Reflexion ist die Grundlage für eine ganze Reihe akustischer Phänomene, die auf die Beschallungstechnik direkten Einfluss haben. Einige davon werden im Folgenden bearbeitet.

Echo

Echos kennt jedes Kind („Bürgermeister von Wesel ...“). Ein Echo ist der Schall einer einzelnen Reflexion. Der direkte Schall wandert bis zur Reflexions-Fläche und kehrt von dort (wenn Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel gleich 90 Grad) zur Schallquelle zurück, zeitverzögert, abhängig von der Entfernung der Reflexion (bei 340m Hin- und 340m Rückweg nach ca. 2s). Oder aber ein Impuls aus den Lautsprechern wandert von der Bühne über das Publikum bis zur reflexionsfreudigen Saal-Rückwand, um von dort wieder zurückzuwandern. Das Publikum hört zwei separate Signale. Ein Ohr genau in der Mitte eines großen Saales mit 85m Länge hört das Echo etwa eine Viertelsekunde nach dem Direktschall (85m / 340m/s = 0,25s).

Für Musik wie auch für Sprache ist ein echo-freudiger Raum sehr ungünstig. Permanent überlagert das verspätete Echo-Signal den Direktschall. Außerdem ist dieser Effekt nicht an allen Orten im Raum gleichermaßen zu hören – aus geometrischen Gründen und aufgrund der Regel Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.

Wenn dann der Schall nicht nur einmal, sondern immer wieder reflektiert wird und zwischen gegenüberliegenden Wänden hin- und herläuft, (und dabei nur wenig abgeschwächt wird), dann spricht man von Flatterecho oder Flatterhall.

Flatterecho

In Räumen mit bestimmter Geometrie und sehr schallharten (stark reflektierenden und wenig absorbierenden) Wänden entsteht unangenehmes Flatterecho. Schall wird hier zwischen verschiedenen Wänden immer wieder hin- und hergeworfen, ohne dabei nennenswert abgeschwächt zu werden. In der Regel ist dies nur an bestimmten Stellen im Raum zu hören, z.B. genau in der Mitte eines rechteckigen oder runden Raumes oder genau unter einer runden Kuppel. An anderen Orten ist nicht wahrnehmbar.

auf die Person in der Mitte konzentrieren sich viele immer wiederkehrende Echos;

am Rand ist nur chaotischer Hall hörbar

Besonders deutlich wird das Flatterecho, wenn es von nur kurzen Impulsen angeregt wird (Klatschen, Husten, ...). Diese Impulse erreichen dann periodisch das hörende Ohr. In kleinen Räumen mit kurzen Echozeiten wird Flatterecho als sehr unangenehmer Gesamtton wahrgenommen, der oft eine Sekunde oder länger anhält. Ich muss nicht erwähnen, dass ein Veranstaltungsraum mit ausgeprägtem Flatterecho dringend mit schallschluckenden Elementen gedämpft werden sollte.

Raummoden

Was eine Raummode ist, wird an anderer Stelle gut erklärt. Ich möchte das hier nur stark vereinfacht darstellen:

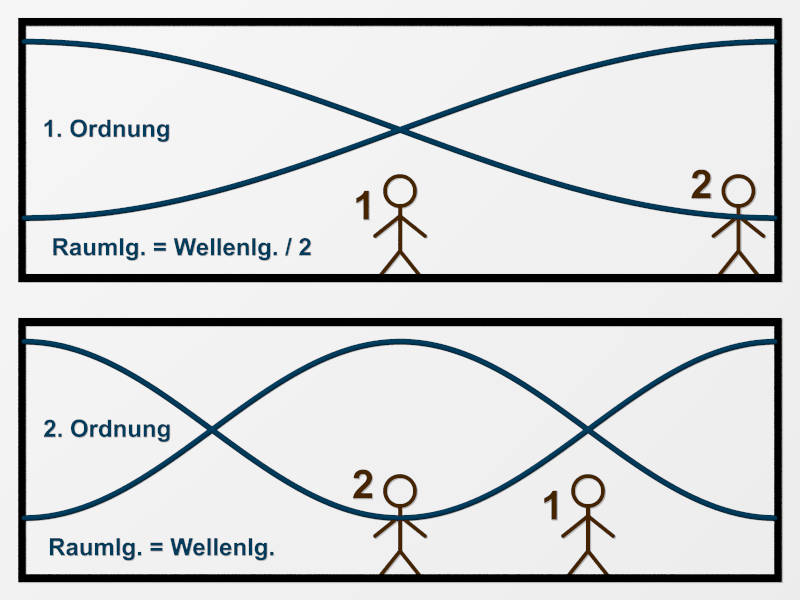

Wie Echo und Flatterecho existieren Raummoden prinzipiell in jedem üblichen Veranstaltungsraum, fallen aber unterschiedlich stark ins Gewicht. Raummoden sind besonders in Räumen mit sehr regelmäßiger Geometrie und reflexionsfreudigen Begrenzungen (Wände, Decke, Boden) präsent. Auch sie sind nicht an jedem Ort im Raum wahrnehmbar. Ihre Entstehung ist der des Flatterechos sehr ähnlich: Schallwellen werden zwischen zwei oder mehr Wänden mehrfach hin- und hergeworfen. Betrachtet werden hier aber keine Impulse wie Klatschen oder Husten, sondern ein kontinuierlicher Ton. Eine Schallwelle mit einer bestimmten Frequenz kann zwischen den betrachteten Wänden (der Einfachheit halber hier nur zwei) unter bestimmten Umständen eine stehende Welle ausbilden. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Abstand zwischen den beiden Wänden genau der halben Wellenlänge der Schallwelle entspricht oder einem ganzzahligen Vielfachen davon. Bei einer Frequenz von 100Hz (Wellenlänge etwa 3,40m) sind Wandabstände vom 3,40m, 6,80m, 10,20m usw. betroffen. Umgekehrt bilden bei 5m Wandabstand die Frequenzen 68Hz (Wellenlänge 5m), 136Hz (Wellenlänge 2,50m), 204Hz usw. stehende Wellen aus.

Raummoden, also die Frequenzen, die in einem Raum stehende Wellen ausbilden, entstehen durch Interferenz. Die vor- und zurücklaufenden Wellen beeinflussen sich dabei in der Art, dass an bestimmten, festen Orten zwischen den Wänden Bereiche mit doppelt so hoher Amplitude entstehen („Bäuche“) und dazwischen solche, wo die Amplitude beinahe Null ist („Knoten“). Der Abstand zwischen zwei Bäuchen oder zwei Knoten ist dabei genau die Wellenlänge. Die Bäuche prägen sich stets an den Wänden aus, dazwischen ein Knoten, oder mehrere, die wiederum von Bäuchen getrennt sind. Personen, die am Ort eines Knotens hören, werden den Ton dieser bestimmten Frequenz kaum wahrnehmen, an Bäuchen dagegen werden sie ihn deutlich zu laut hören im Vergleich zu anderen Frequenzen, die keine Raummode erzeugen.

Raummoden treten grundsätzlich in allen Frequenzbereichen auf, aber nur in den unteren (< 500Hz) fallen sie ins Gewicht. Nur bei tiefen Frequenzen sind Lautstärkeunterschiede an verschiedenen Orten wahrnehmbar, bei höheren Frequenzen liegen sie sowohl örtlich als auch im Frequenzspektrum zu nah beieinander. Wichtig zu wissen ist auch, dass verschiedene Moden verschieden stark auftreten. Solche, die durch Reflexion zwischen genau zwei Wänden entstehen, sind stärker als solche, die sich zwischen mehreren Wänden im Raum ausbilden. Der Grund dafür ist, dass die Welle bei der Reflexion an mehreren Wänden mehr Energie verliert, als bei nur zwei Reflexionen, und die Interferenz somit weniger intensiv wirkt.

In der Veranstaltungstechnik fallen Absenkungen im Frequenzspektrum (Knoten) kaum ins Gewicht, die Überhöhungen dagegen (Bäuche) sind kritisch. Sie äußern sich in matschigem Klang im Tieftonbereich oder gar heftigem Dröhnen bei bestimmten Frequenzen. Außerdem ist die Nachhallzeit der Raummoden deutich verlängert, was nie gewünscht ist. Begegnen kann man Raummoden durch bauliche Maßnahmen (Schallabsorber, Bassfallen). Hat man diese Möglichkeit nicht, so muss dafür gesorgt werden, dass die kritischen, überbetonten Frequenzen aus dem Lautsprechersignal herausgefiltert werden (s.a. Anlage einmessen).

Hall

Hall entsteht genau wie das Echo durch Reflexionen. Der Übergang zwischen Echo und Hall ist fließend. Echo und Flatterecho ist gemeinsam, dass sie nur an bestimmten Stellen im Raum (oder Hochgebirge) hörbar sind. Aus raumgeometrischen Gründen rühren sie mehr oder weniger von einzelnen Refelxionen her, die sehr periodisch auftreten (einzelne, diskrete Laufwege). Erst, wenn Echo chaotisch wird, entsteht Hall.

Betrachten wir einen üblichen Veranstaltungsraum: Der Direktschall (z.B. von einem Redner oder aus den Lautsprechern) wird zunächst am Boden, dann von der Decke und den verschieden weit entfernten Wänden reflektiert. Der reflektierte Schall wird wieder reflektiert und wieder. Nach dem Direktschall (der stets den kürzesten Weg hat) erreicht das Ohr im Publikum ein Wirrwarr aus einzelnen Echos mit sehr unterschiedlichen und weit gestreuten Verzögerungszeiten, die nicht mehr einzeln unterscheidbar sind. Die Echos verschmilzen zu einem Kontinuum, dem Hall. Doch schauen wir nochmal genauer hin:

Nach dem Direktschall (wir betrachten gedanklich einen einzelnen Impuls) haben die direkten Reflexionen vom Boden, der niedrigen Decke und den nahen Wänden die kürzesten Wege zum Ohr und die größten Intensitäten (nur ein Mal reflektiert). Sie sind zwar noch diskrete Echos, aber ihre Zeitverzögerung ist so klein (Laufweg-Differenz wenige Meter, also Verzögerung von wenigen Millisekunden), dass sie nicht einzeln hörbar sind. Sie werden „frühe Reflexionen“ („early reflections“) genannt und geben dem menschlichen Gehör durch ihre Intensität und Frequenzzusammensetzung viel Aufschluss über die Beschaffenheit des Raumes (Größe, Materialien an den Wänden, ...). Die danach eintreffenden Reflexionen stammen von weiter entfernten Wänden (auch hierin stecken viele Informationen über den Raum) oder sind bereits Reflexionen der ersten Reflexionen. Sie haben eine so hohe Zahl und so nah beieinanderliegende Laufzeitunterschiede, dass sich ein Hall-Kontinuum aufschaukelt. Dies kann über mehrere Sekunden andauern, frequenzabhängig natürlich, und klingt dann langsam ab. Der Kölner Dom soll der Spitzenreiter in Sachen Nachhallzeit sein. Dort werden Hallzeiten bis zu 13s gemessen.

Bedeutung der Raumakustik für die Beschallungstechnik

Was bedeuten Echo, Raummoden und Hall nun für die Beschallungstechnik?

Echo und Raummoden sind nie von Vorteil. Sie sorgen stets für matschigen und unpräzisen Klang, für starke Schwankungen im Frequenzgang und schlechte Sprachverständlichkeit. Wenn sie zu sehr stören, sollten sie bekämpft werden. Das geht durch bauliche Maßnahmen, die den Raum gezielt bedämpfen (Schallabsorber an den Wänden, Bassfallen in den Ecken). Als Tontechniker habe ich diese Möglichkeiten nicht. Bei den Raummoden bleibt mir aber die Bekämpfung der Symptome: Über einen Equalizer kann ich mit schmalbandigen Dämpfungsfiltern dafür sorgen, dass die schlimmsten Raummoden gar nicht erst angeregt werden. Wie das genau funktionieren kann, erkläre ich im Abschnitt Anlage einmessen.

Und der Hall? Der Hall bringt Gutes und Schlechtes. Manche Musikstile leben vom Hall. Orgelmusik oder Chorkonzerte profitieren ganz wesentlich von einem halligen Raum (beides ist nicht umsonst Kirchenmusik). Kein Hallgerät klingt so gut, wie ein von sich aus halliger Raum. Konzertsäle für klassische Musik werden bewusst mit einem gewissen Nachhall konzipiert. Nicht mit Echos, Flatterhall oder ausgeprägten Raummoden, daher sind sie oft sehr unregelmäßig gestaltet, ohne rechte Winkel und parallele Wände. Der Nachhall aber wird nicht einfach nur hingenommen, sondern bewusst als angenehmes Kontinuum schon bei der Konzeptionierung gestaltet.

Auch moderne Musik gewinnt an Lebendigkeit in einem Raum mit Hall. Aber auch hier gilt: Hall in Maßen. Impulsbetonte Musik mit schnellen Rhythmen (Rock- und Popmusik) klingen bei zu viel Hall schnell verwaschen und matschig. Es wird schwerer, Instrumente herauszuhören, und wenn die Nachhallzeiten zu lang werden, scheint es, als höre man zwei oder mehrere Musiken durcheinander.

Der indirekte Schallanteil (Hall) erhöht die Lautstärke, insbesondere in den hinteren Reihen

Bei reinen Sprachbeiträgen kann man sich am besten klarmachen, was am Hall gut ist und was nicht: Schauen wir auf einen unverstärkt sprechenden Redner. Auf freiem Feld kann ein einzelner Mensch die Worte auch noch in relativ großem Abstand verstehen. Ist aber mehr Publikum anwesend, dann wird der Schall durch die ersten Reihen absorbiert, sodass in der letzten Reihe nicht mehr viel ankommt. Bei sitzendem Publikum hilft es, wenn der Redner sich hinstellt (nicht zuletzt aus akustischen Gründen hat sich diese Geste beim Rede-Halten seit jeher etabliert) oder sich sogar auf ein Podest oder eine Bühne stellt. Der direkte Schall kann so mit deutlich weniger Dämpfung auch die hinteren Zuhörenden erreichen. Dennoch fällt bei unverstärktem Reden im Freien auf, wie der Schall im Nichts verpufft: open air klingt alles leiser, als in einem geschlossenen Raum. Grund dafür ist der Hall, den es draußen nicht gibt. In einem Raum wird auch die Schallenergie genutzt, die nach oben, zu den Seiten oder sogar nach hinten (hinter den Redner) abgestrahlt wird. Diese Schallwellen werden an Decke und Wänden reflektiert und erreichen über diesen Umweg – und teilweise über die vorderen Köpfe hinweg – auch die letzte Publikumsreihe. Das Ergebnis ist: In einem hallenden Raum klingt alles lauter. Für die Sprachverständlichkeit z.B. in einem Seminarraum ist das ein großer Vorteil.

Allerdings – und hier kommt der Nachteil – treffen die reflektierten Schallanteile verzögert beim Publikum ein. Gäbe es diese Verzögerung nicht, dann würde der Hall keinen Nachteil mit sich bringen. Alles klänge einfach nur lauter, und ein Beschaller müsste weniger Verstärkerleistung mitbringen. Allerdings gäbe es dann auch keinen Hall im Sinne des Wortes, also keinen Nachhall, denn der gestaltet sich ja gerade aus den unterschiedlichen Laufzeitverzögerungen.

In einem kleinen oder mittleren Seminarraum bringt der Nachhall den beschriebenen Lautstärkegewinn, die Laufzeitverzögerungen aber fallen noch nicht negativ auf (wenige Millisekunden). Hier profitieren wir vom Nachhall. Je größer der Raum aber wird, desto größer werden auch die Laufzeitunterschiede zwischen Direktschall und Nachhall, desto später trifft der Hall also nach dem Direktschall am Ohr ein, und desto mehr scheint es, als ob der Hall dem Direktschall „dazwischenquatscht“. Darunter leidet die Sprachverständlichkeit enorm, obwohl die Lautstärke auch hier deutlich höher ist als ohne Hall. Das Ohr muss permanent Direktschall und Nachhall auseinanderrechnen, was ermüdend und irgendwann auch unmöglich wird.

All dies gilt auch für Signale, die aus einer PA stammen. Ob mp3, live-Musik oder Redebeitrag: Mäßiger Nachhall mit kurzen Nachhallzeiten erhöht die Lautstärke, verleiht der Darbietung Lebendigkeit und versorgt die hinteren Reihen besser mit ausreichend Schalldruck. Zu starker oder zu langer Hall behindert dagegen die Sprachverständlichkeit, vermatscht Musik und sorgt für ein Durcheinander an Schallsignalen, das irgendwann nicht mehr ohne Publikumsmurren zu beherrschen ist.

hoch positionierte Lautsprecher erreichen auch die hinterste Publikums-Reihe

auf die Person in der Mitte konzentrieren sich viele immer wiederkehrende Echos;

am Rand ist nur chaotischer Hall hörbar

Der indirekte Schallanteil (Hall) erhöht die Lautstärke, insbesondere in den hinteren Reihen

Schreibe hier den ersten Kommentar: