Klangregelung

Trittschallfilter und parametrischer Equalizer

- Tonfrequenz-Spektrum: 20Hz und 20.000Hz (20kHz)

- Viele Klangquellen liefern einen Grundton als tiefste Frequenz und zusätzlich zahllose Obertöne oberhalb dieser Frequenz

- Klangregelung ordnet jedem Instrument ein optimales Spektrum zu

- Trittschallfilter: Hochpass 2. Ordnung, um tiefe, unnütze Frequenzen effektiv zu dämpfen

Der Mensch hört Frequenzen im Bereich zwischen 20Hz und 20.000Hz. Ganz grob. Wenn er jung ist. Und gesund. Dies ist jedenfalls das Spektrum, das in einer Tonanlage verarbeitet werden muss. Und dies ist der Bereich, in dem sich Stimmen und Instrumente tummeln, ja in dem sie geradezu um Aufmerksamkeit buhlen. Die Klangregelung – hier diejenige im Mischpult-Kanal – dient dazu, in diesem Frequenzbereich „aufzuräumen“. Hier können Frequenzabschnitte gezielt manipuliert, also abgesenkt (abgeschwächt) oder überhöht (verstärkt) werden. Dabei gibt es folgende mögliche Ziele:

- Ausgleich einer Mikrofoncharakteristik: Vom Mikro ungewollt überhöhte Frequenzen werden gezielt wieder abgesenkt, vernachlässigte angehoben

- Gegensteuern bei ungünstiger Mikrofonierung: Keine Mikrofonierung „erwischt“ den natürlichen Gesamtklang eines Instruments; dabei begünstigte oder vernachlässigte Frequenzen können (in Grenzen) entsprechend manipuliert werden

- gezielte Klangverfremdung

- Abschwächen von Raummoden oder anderweitig rückkoppelfreudigen Frequenzen

- Verteilung der Klangquellen auf bestimmte Frequenz-Nischen

- Klanggestaltung nach Zeitgeist oder persönlichem Geschmack

Bevor ich zu den Methoden komme, diese Ziele erreichen, möchte ich ein paar Worte zu den Frequenzbereichen verschiedener Klangquellen verlieren: Nach unten, also zu den tiefen Frequenzen hin, ist (fast) jeder Klangerzeuger relativ scharf durch seine Grundfrequenz begrenzt. Sie ist z.B. vorgegeben durch die Tonhöhe der schwingenden Gitarrensaite, der Stimmbänder oder des Trommelfells (auf der Trommel, nicht im Ohr). Unterhalb dieser Grundfrequenz „findet nichts statt“. Nach oben ist die Begrenzung deutlich weniger scharf. Jedes Instrument und jede Stimme erzeugt unzählige Obertöne, die in ihrer Dichte und Verteilung im Spektrum den besonderen Eigenklang ausmachen. Obertöne werden nach oben hin zwar immer schwächer, verschwinden aber nie vollständig. Dazu gesellen sich viele zusätzliche Geräusche: Bei Stimmen sind dies die Zisch- und Explosivlaute, bei Gitarren und Trommeln etwa die Anschlagsgeräusche. Diese reichen bis in die höchsten Höhen hinauf, aber auch zu den tiefsten Abgründen hin – was die oben behauptete scharfe Untergrenze wieder etwas relativiert. Eine akustische Gitarre z.B. kann am Korpus angeschlagen werden, was sehr tiefe Töne erzeugt, und Ólafur Arnalds aus Island ist Meister darin, bei seinen Aufnahmen die Nebengeräusche von Klavieren in Szene zu setzen, die ebenfalls tiefer ansetzen als die Schwingungen der Saiten. Der Stil beeinflusst also auch die Frage, welche Frequenzbereiche man schätzt und welche man loswerden will.

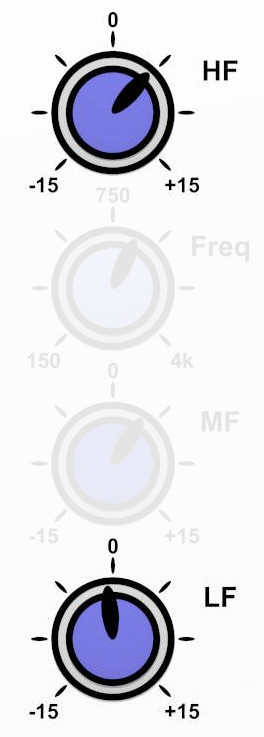

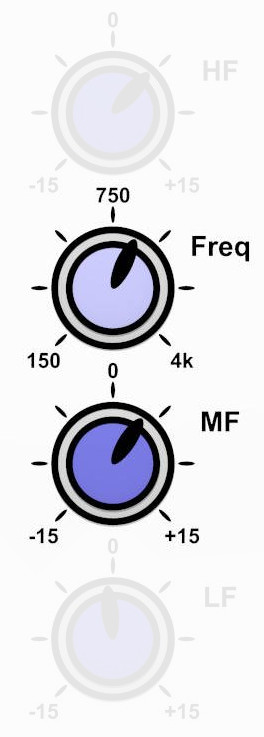

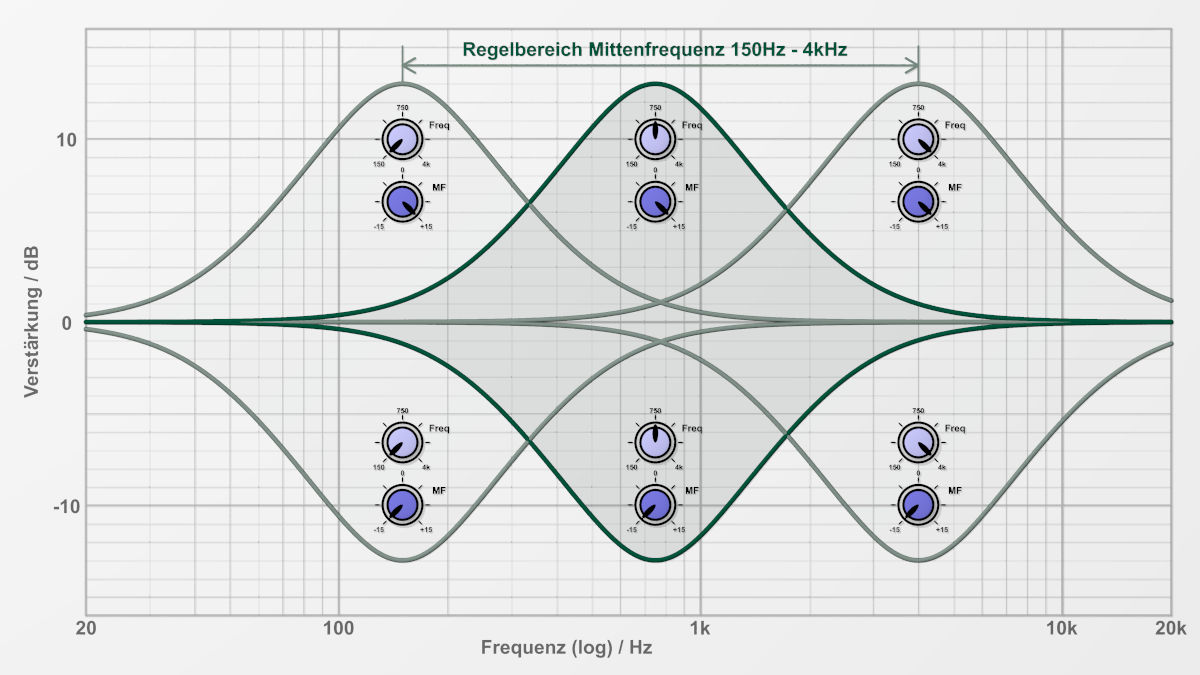

Mein analoges Beispiel-Mischpult enthält in seinen Mono-Kanalzügen den dargestellten Equalizer. Neben einem Trittschallfilter, das oft nicht mit zum Equalizer gezählt wird und ein gewisses Eigenleben führt, bietet es die Regelmöglichkeit für drei Frequenzbänder: Tiefen (LF), Höhen (HF) und einen wählbaren Frequenzbereich, eine sog. parametrische – eigentlich halb-parametrische – Mitte (MF). Diese Kombination findet sich in vielen Pulten des mittleren Preissegments. Bei billigeren fehlen die Mitten ganz oder sind auf eine bestimmte Frequenz fest eingestellt. Höherpreisige Geräte bieten dagegen gleich zwei parametrische Mitten. Digitale Pute sind meist deutlich komfortabler ausgestattet. Sie bieten mindestens vier, oft sechs Bänder, die dazu noch deutlich flexibler einstellbar sind. Doch dazu später mehr.

In der Welt da draußen gibt es noch eine Vielzahl anderer Audio-Filter als die hier vorgestellten. Ich möchte mich hier auf diejenigen beschränken, die an einem üblichen Mischpult zu finden sind. Dabei versuche ich, die analoge und die digitale Welt abzubilden.

Trittschallfilter / Lo-Cut / Hi-Pass / HPF

Trittschall? Was bitte ist Trittschall? Ganz einfach. Man stelle sich eine Holzbühne vor, möglichst eine, die unten hohl ist, also nicht auf einem Betonsockel aufliegt. Auf dieser Bühne steht ein einsames Mikrofon auf einem Stativ. Die Künstlerin betritt die Bühne und verbeugt sich. Applaus Applaus, dann schreitet sie Richtung Mikrofon – mit Stöckelschuhen! Auf einer hohlen Holzbühne! Schon ohne das Mikrofon erzeugen die Pfennigabsätze deutliche Schrittgeräusche. Diese fallen nicht weiter auf, da wir Menschen nichts anderes erwarten, wenn feste Schuhe über Holz gehen. Aufgrund der hervorragenden Schallleitungseigenschaften von Holz und Metall aber wird sich dieser Schall nicht nur durch die Luft, sondern viel stärker noch durch das Bühnenholz hindurch und das Mikrofonstativ herauf bis zum Mikrofon vorarbeiten. Falls dieses bereits eingeschaltet ist, werden die Lautsprecher ein deutliches Rumpeln von sich geben. Über diese Körperschallleitung werden tiefe Frequenzen besonders gut übertragen, sodass sich insbesondere bei angeschlossenen Subwoofern das Rumpeln schnell in Dröhnen wandeln kann (man beachte, dass die hohle Bühne ähnlich wirkt wie der oben erwähnte angeschlagene Gitarrenkorpus, der ebenfalls tiefste Töne erzeugt).

Trittschall sollte herausgefiltert werden. Dies geschieht am Mischpult im Mikrofonkanal mittels Hochpass/High-Pass/Hi-Pass/HPF (nur höhere Frequenzen können passieren), gerne auch Low-Cut/Lo-Cut (tiefe Frequenzen werden beschnitten) oder eben Trittschallfilter genannt (im Hifi-Bereich gab es zur Zeit der Langspielplatten das Rumpelfilter, das ebenfalls tieffrequenten Körperschall reduzierte). In aller Regel (analog und digital) ist dies ein Hochpass 2. Ordnung mit einer Flankensteilheit von 12dB pro Oktave (40dB pro Dekade).

Bei analogen Pulten kann man das Trittschallfilter lediglich an- oder ausschalten. Die Grenzfrequenz ist fest vorgegeben und liegt im Bereich um die 100Hz. Beinahe jede Schallquelle auf einer Bühne verträgt den Einsatz des Trittschallfilters, da die wenigsten Instrumente wichtige Frequenzen unter 100Hz erzeugen, genau wie die menschliche Stimme. Dabei geht es nicht immer um den Trittschall, also um Körperschall. Manchmal hilft dieses Filter einfach, die Rückkoppelfreudigkeit im tiefsten Bereich zu zügeln oder unnötiges Dröhnen zu vermeiden. Natürlich gibt es wichtige Ausnahmen: Eine Bassgitarre spielt sehr wohl unter 100Hz, und auch tiefe Trommeln (Bassdrum, Floor-Tom) schwingen deutlich darunter. Will man ihnen nicht den Druck nehmen, lässt man bei ihnen tunlichst die Finger vom High-Pass-Filter – jedenfalls im analogen Bereich.

In der digitalen Welt hat sich das Trittschallfilter deutlich gemausert zu einem universell einsetzbaren Hochpass. In digitalen Pulten nämlich kann die Grenzfrequenz stufenlos eingestellt werden. Die Flankensteilheit bleibt zwar weiterhin fest vorgegeben (12dB pro Oktave), aber der Frequenzbereich ist weitgehend frei wählbar. So kann sehr fein justiert werden, um beispielsweise Männerstimmen anders zu filtern als die von Frauen: Bei hohen Stimmen kann das Filter deutlich höher ansetzen, ohne den Stimm-Charakter zu verändern. Auch eine Querflöte kann deutlich oberhalb von 100Hz beschnitten werden, was die Klappengeräusche zu minimieren hilft. Und selbst der Bassgitarre kann man so die allertiefsten Tiefen rauben und dadurch unnötiges Dröhnen vermeiden (auch der tiefste Bass reicht nicht tiefer als 30Hz, und auch die Kick-Drum fördert darunter nur noch Dröhnen).

Im digitalen Zeitalter bietet das Lo-Cut-Filter also große Chancen für die Klanggestaltung. Auf der anderen Seite muss es sorgfältig eingestellt werden. Ein wichtiger Schritt im Soundcheck ist also die gewissenhafte Bestimmung der Grenzfrequenz, die die jeweilige Schallquelle verträgt, ohne platt und hohl zu klingen. Insbesondere die menschliche Stimme kann man leicht kaputtfiltern, wenn man ihr die Wärme der Tiefen nimmt. Unbedingt beachten sollte man, dass ein Hochpass 2. Ordnung bei seiner Grenzfrequenz bereits eine Dämpfung von 3dB aufweist. Daher: Dröhnen bezähmen ja, aber ohne dabei eine Mickey-Mouse-Stimme zu erzeugen!

Equalizer / EQ

Während das Trittschallfilter dazu verwendet wird, ungewünschte Frequenzen möglichst vollständig zu unterdrücken, dient der Equalizer (engl. to equanlze/equalise: angleichen) der Bearbeitung des eigentlichen Nutzsignals. Es geht genau um das, was der englische Begriff ausdrückt: Verschiedene Frequenzbereiche sollen in ihrer Intensität aneinander angeglichen werden. Dies aber nicht in Form von „Gleichmacherei“, sondern eines sinnvollen, mitunter „musikalischen“ Verhältinisses zueinander. Ziel ist es also, verschiedene Frequenzbereiche gezielt lauter oder leiser zu regeln, ohne die anderen dabei zu beeinflussen. Dazu stehen in einem Equalizer verschiedene, unabhängige Frequenzfilter zur Verfügung. Sie ermöglichen jeweils den Zugriff auf einen scharf begrenzten Frequenzbereich, der verstärkt oder gedämpft werden kann. So weit die Theorie. In der Praxis wird man immer mit real existierenden Bandbreiten und Flankensteilheiten der Einzelfilter zu tun haben, die das Wort „scharf“ relativieren.

Tiefen und Höhen

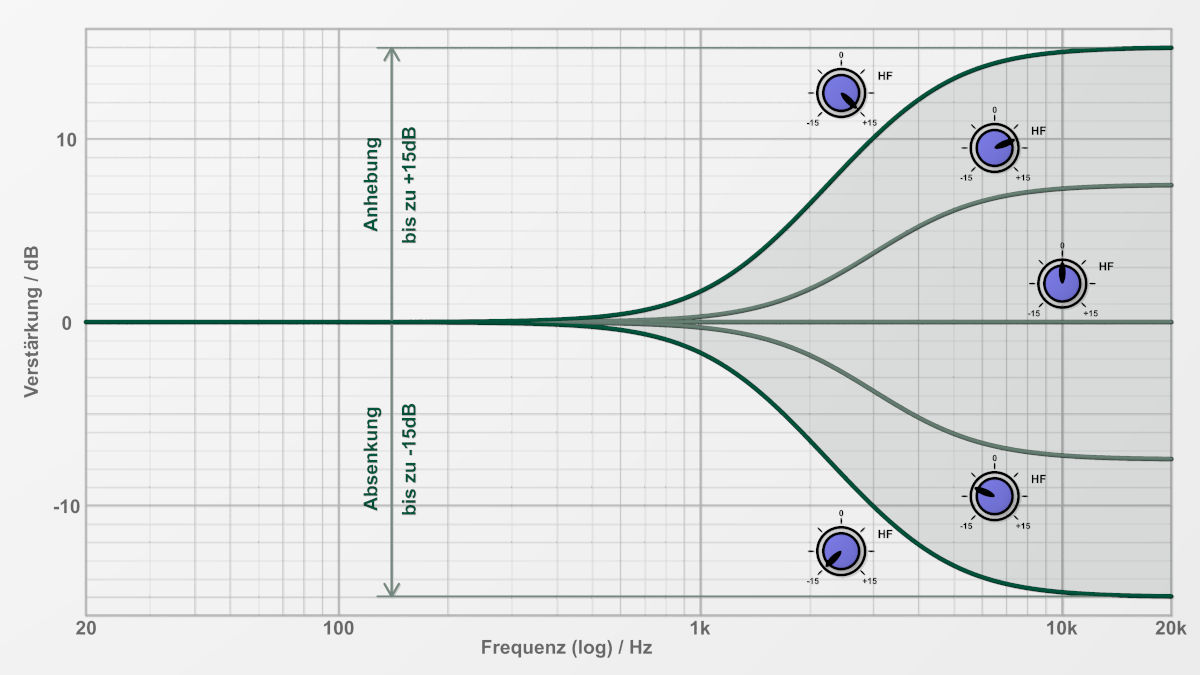

Fast jede Hifi-Anlage bietet für die Klangregelung einen Tiefen- und einen Höhenregler, auch mit engl. Bass und Treble bezeichnet. Auch analoge Mischpult-Kanäle haben diese Regler, meist mit Bezeichnungen wie Low/Lo/LF bzw. High/Hi/HF. Sie tun das, was man erwartet: Sie regeln die Intensität, die Lautstärke der tiefen bzw. hohen Frequenzen. Dem Dröhnen einer Trommel oder dem Wummern eines E-Basses kann man begegnen, indem man den Tiefen-Regler nach links dreht, die tiefen Frequenzan also absenkt. Andererseits kann einem dünnen Stimmchen etwas mehr Fülle verliehen werden, indem dieser Regler nach rechts gedreht, der Bass-Anteil also erhöht wird. Im Bereich der Höhen ist es entsprechend: Übermäßige Zischlaute können mit dem Höhen-Regler gezähmt, einem allzu muffigen Klang dagegen mehr Luftigkeit geschenkt werden. Beide Regler stellen die Verstärkung der unter der Haube arbeitenden Shelving-Filter ein. „Shelv“ ist englisch und bedeutet „Regal“. Es ist, als verschöbe der Regler, der den Verstärkungsfaktor (Gain) bestimmt, das Regal der tiefen und tiefsten bzw. hohen und höchsten Frequenzen nach unten oder oben – in den Frequenzgängen der beiden Filter betrachtet, wie sie im Folgenden dargestellt werden.

Halb-Parametrischer Equalizer

In meinen Tontechnik-Seminaren gibt es zwei Themen, die besonders schwer zu vermitteln sind. Das eine ist der Kompressor, das andere die parametrische Klangregelung. Insbesondere Letztere ist allerdings ein äußert wichtiges Werkzeug der Klanggestaltung und sollte unbedingt verinnerlicht werden. Und eigenlich ist es auch gar nicht besonders schwer.

Wie man sieht, wird das analoge parametrische Mittenfilter mit zwei Reglern bedient. Der eine (bei diesem Beispiel-Mischpult der untere) dient – wie von den Tiefen und Höhen gewohnt – der Anhebung oder Absenkung des Frequenzbereiches (Verstärkungsfaktor, Gain). Doch welches Frequenzbereiches? Genau der wird über den zweiten Regler (oben) eingestellt. Das zugrundeliegende Filter ist ein Bandpass, genauer ein sog. Glockenfilter (Bell-Filter; engl. bell: Glocke). Wie eine Glocke überdeckt die Kurve des Filter-Frequenzganges einen bestimmten Frequenzbereich. Über den Frequenzregler ist die Mittenfrequenz dieser Glocke zu tiefen bzw. hohen Frequenzen hin verschiebbar. So kann sehr genau eingestellt werden, ob ein eher tiefer Frequenzbereich bearbeitet wird (zuständig für Dröhnen und Mulm aber auch Wärme und Fülle) oder ein eher hoher (Zischlaute, schriller Klang aber auch Präsenz und Luftigkeit).

Voll-Parametrischer Equalizer

In der analogen Welt fehlt in den allermeisten Fällen ein weiterer Filterparameter, der interessant ist für das Bell-Filter: die Güte Q, gerne auch Q-Faktor oder einfach Q genannt. Nur sehr hochpreisige (Studio-)Mischpulte bieten eine Einstellmöglichkeit für diesen Parameter. In digitalen Pulten dagegen ist sie Standard. Die Güte zu wählen ist dort eine wichtige Entscheidung und kann intensiv genutzt werden für die verschiedenen Anwendungsfälle. Aber was ist dieses ominöse Q?

Die Güte beschreibt die Breite, die Bandbreite des Bell-Filters. Je kleiner das Q, desto breiter ist die Glockenkurve im Frequenzgang, je größer das Q, desto schmaler ist sie und damit auch der Frequenzbereich, den das Filter beeinflusst. Definiert ist die Güte als Quotient aus Mittenfrequenz und der 3-dB-Bandbreite. Letztere, ich nenne sie Δf, ist bestimmt durch die beiden Punkte der Glockenkurve links und rechts der Mittenfrequent fMitte, an denen die Kurve um 3dB abgesunken ist, bezogen auf ihre Spitze bei eben jener Mittenfrequenz. Also: Q = fMitte / Δf

Bei analogen Pulten – wie bereits erwähnt – fehlt in der Regel ein Regler für das Q (die Güte ist meist auf einen Wert um 1 festgelegt). Grund ist sicher – neben einem hohen Preis einer vollparametrischen Schaltung – die Tatsache, dass bei drei Parametern (Verstärkung, Frequenz, Güte) die Intuition auf der Strecke bleibt. Insbesondere die Güte sollte anschaulich dargestellt werden; eine einfache Regler-Stellung kann diese Anschauung nicht vermitteln. In digitalen Pulten besteht dieses Problem nicht, da auf ihren Displays der aktuell eingestellte Frequenzverlauf grafisch abgebildet wird. Insbersondere die Güte kann hier rein visuell beurteilt werden. Gleichzeitig bestehen keine Mehrkosten für die Einstellbarkeit dieses Parameters, da die Rechenvorschriften der Signalverarbeitung nicht komplizierter werden durch einen weiteren variablen Parameter. Warum allerdings ein Filter ohne einstellbares Q nun halb- oder semi-parametrisch genannt wird, erschließt sich mit nicht, denn ein fehlender Parameter von dreien ist nicht die Hälfte ;-)

Der Ausdruck Güte und auch das Q, das mit „Qualität“ zusammenhängt, stammt übrigens aus der Berechnung von elektronischen Schwingkreisen aus Spule und Kondensator, deren Schwingverhalten erheblich von ihrer Güte beeinflusst wird. Ein Schwingkreis, der immer auch mit (parasitären) Widerständen kombiniert ist, schwingt um so besser und länger, je kleiner diese Widerstände sind. In der Filtertechnik, die in analogen Schaltungen ebenfalls mit solchen Schwingelementen ausgestattet sind bzw. waren, wurde dieser Begriff übernommen. Mit Qualität oder Güte hat er hier allerdings nichts mehr zu tun, denn ob ein spezielles Q gut oder schlecht ist für ein Audio-Filter, entscheidet einzig und allein der Anwendungsfall.

↪ weiter mit Aux-Wege

Schreibe hier den ersten Kommentar: