Vorverstärker / Preamp

Alles rund um den Eingangsverstärker

- Signalquellen liefern unterschiedlichste Pegel

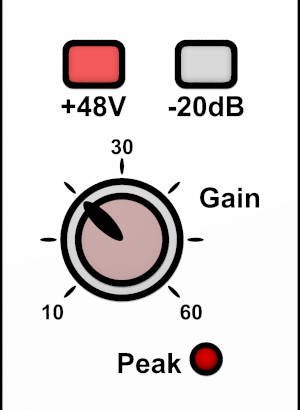

- Die Vorverstärkung wird den Gain-Regler eingestellt

- Die optimale Kanal-Aussteuerung liegt bei 0dB: nicht zu gering (Rauschen) und nicht zu stark (Clipping)

- Der PAD-Schalter senkt das Signal vor dem Preamp um 20dB; Gain und PAD-Stellung sinnvoll aufeinander abstimmen!

- Beim Soundcheck die lautesten Klänge auf etwa 0dB einstellen

- Der „Headroom“ (typ. 20dB) schützt bei sehr lauten Stellen vor Clipping

- Die Peak-LED warnt vor drohendem Clipping

- Phantomspeisung (+48V) ist die Spannungsversorgung für manche Mikrofone

- Der Polaritäts-Schalter invertiert das Signal

Jeder Mischpultkanal – auch der digitale – benötigt einen analogen Vorverstärker. Dessen Audioqualität ist entscheidend für den Gesamtklang. Er ist die einzige Bearbeitungsstufe, die u.U. mit sehr kleinen Eingangsspannungen zu tun hat (Mikrofon-Signale im Millivolt-Bereich). Für alle folgenden Stufen stellt er einen einheitlichen Pegel zur Verfügung (im Bereich von einem Volt). Hier findet die gesamte Signalverstärkung statt, deren obere Grenze typischerweise bei gut 60dB liegt (Faktor 1000). Dies ist ein enorm großer Wert. Jedes verstärkereigene Eingangs-Rauschen und jede in dieser Vorstufe verursachte Nichtlinearität wird um diesen Faktor mitverstärkt. So kann ein minderwertiger Vorverstärker ein schwaches Eingangssignal unwiederruflich verderben. Aus diesem Grund ist ein hochwertiger, insbesondere rauscharmer Preamp stets ein gewichtiges Werbeargument der Mischpult-Hersteller. Doch schauen wir einmal genauer hin.

Pegelanpassung

Mikrofone, Gitarrenamps, Keyboards, Funkanlagen – bei einer Veranstaltung werden all diese Klangquellen gemeinsam ans Mischpult angeschlossen. Sie alle liefern höchst unterschiedliche Signalpegel (Millivolt bis Volt), abhängig von sehr vielen akustischen und technischen Faktoren. Der Tonie ist dafür verantwortlich, dass sie dennoch am Pult-Ausgang in einem harmonischen Lautstärkeverhältnis zueinander stehen. Dafür hat er die Fader, sollte man meinen, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Fader möchte ich mal als den musikalischen Teil der Pegelanpassung bezeichnen. Hier werden während der Show nur wenig mehr als Nuancen eingestellt, die dem künsterischen Anspruch geschuldet sind. Viel massiver sind die Anpassungen, die in den Vorverstärkern der Kanäle stattfinden – getseuert über den Gain-Regler.

Mit dem Vorverstärker wird versucht, den Mischpult-Kanal „ordentlich“ auszusteuern. „Ordentlich“ ist hier rein technisch gemeint. Unabhängig vom Eingangspegel, aber auch völlig unabhängig von künstlerischen Belangen, also davon, ob es sich um die Solo-Sängerin handelt oder den Background-Gesang, die Brat-Gitarre oder die Hintergrund-Streicher – jeder Kanal sollte so ausgesteuert werden, wie es die nachgeschaltete Elektronik vorsieht. Wie die Lautstärken dann musikalisch zusammenpassen, das wird sehr viel weiter hinten im Signalweg mit den Fadern entschieden. Aber was bedeutet nun „ordentlich“?

Aussteuerung

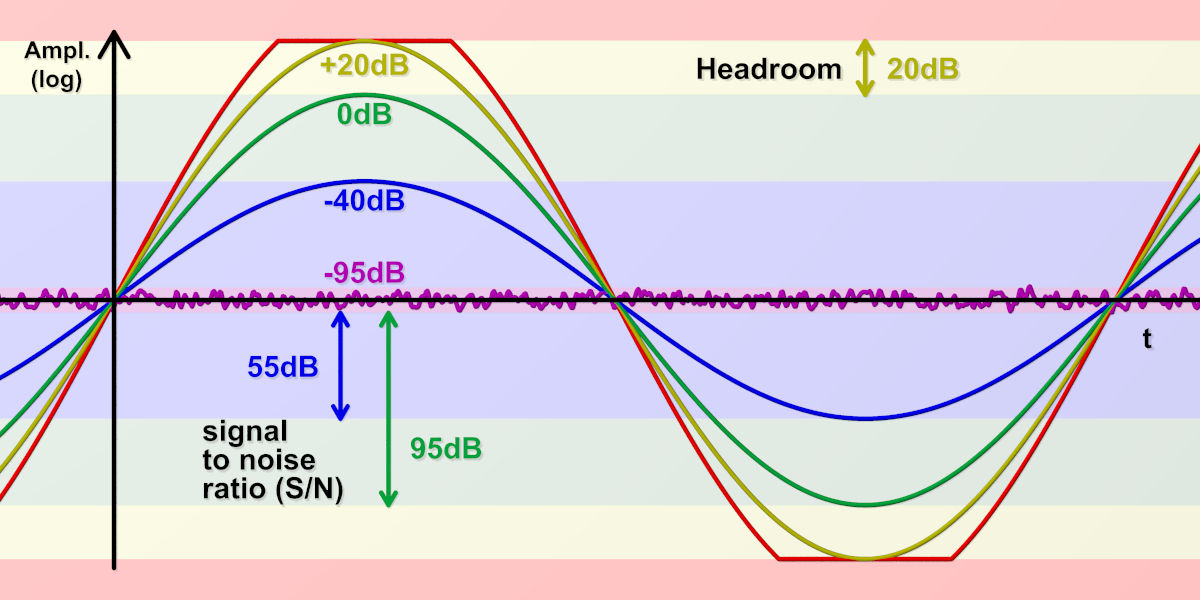

Die Elektronik der Mischpultkanäle – bei digitalen Pulten die der Analog-Digital-Wandler – ist für eine bestimmte optimale interne Aussteuerung ausgelegt. Meist liegt dies in der Größenordnung von 1V und wird in diversen Aussteueranzeigen mit 0dB angezeigt. In diesem Bereich arbeitet ein Kanal mit dem größten Signal-Rausch-Abstand (signal to noise ratio, S/N), also dem best möglichen Verhältnis zwischen Nutzsignal und Rauschen. Gleichzeitig finden noch keinerlei hörbare Verzerrungen statt. Diese 0dB sind mein Ziel, wenn ich mittels Gain-Regler die Vorverstärkung einstelle. Und genau das sollte ich bei jedem Soundcheck gewissenhaft erledigen.

Bevor ich einen Kanal ent-mute und irgendeinen Regler hochziehe, schaue ich mir über die PFL-Taste die Kanalaussteuerung an und stelle die Vorverstärkung ein. Dazu lasse ich den Gitarristen dudeln und drehe so lange am Gain-Regler, bis die lautesten Stellen bei etwa 0dB liegen. In manchen Fällen funktioniert das nicht, weil der Regelbereich nicht ausreicht. Spätestens dann sollte ich die PAD-Taste (-20dB) kontrollieren. Mit ihr kann der Pegel um 20dB reduziert werden. Wenn also der Kanal hoffnungslos übersteuert, dann drücke ich die PAD-Taste und zähme so den Pegel. Wenn umgekehrt das Signal trotz hohem Gain zu leise bleibt, gleichzeitig aber die PAD-Taste gedrückt ist, dann liegt hier der Hase im Pfeffer. Nach Lösen der Taste habe ich 20dB mehr Aussteuerung und bin glücklich.

PAD und Gain arbeiten Hand in Hand. Die PAD-Taste reduziert dabei das Eingangssignal noch vor dem Vorverstärker. Sie ist gedacht für kräftige Line-Pegel (Keyboards, mp3-Player, Laptops). Auch mancher Trommler schafft es, dass die PAD-Taste an Snare oder Bassdrum benötigt wird. Doch in der Regel wird die PAD-Taste an einem Mirofon-Kanal nicht benötigt. Wenn ich ein Signal vor dem Vorverstärker absenke, dann muss ich es ggf. anschließend wieder mittels Gain verstärkern. Das mag zwar meistens funktionieren, doch handel ich mir dadurch unnötiges Vorverstärker-Rauschen ein. In der Regel beginne ich also bei jedem Kanal mit nicht-gedrückter PAD-Taste und verwende sie nur dann und wann bei besonders lauten Quellen.

Headroom

Wer im geschlossenen Geländewagen durch die Wildnis fährt, freut sich über genügend Kopffreiheit, besonders, wenn es mal holpriger wird als gedacht. So ist es auch am Mischpult. Zu wenig Headroom kann einen da leicht den Kopf kosten. Headroom bezeichnet bei einem Mischpult-Kanal die Pegelreserve, um die ein Signal lauter werden darf als die Sollaussteuerung (0dB), ohne dabei verzerrt zu werden. Solche oft unerwarteten Situationen gibt es immer wieder im Veranstaltungs-Alltag: Der Gitarrist regelt unbemerkt die Gitarre hoch, der Schauspieler verliert sein Headset und setzt es anders wieder auf als vorher, der Veranstalter greift sich in der Pause den Schwanenhals des Pult-Mikros und brüllt eine Durchsage in den Saal. Es ist der Headroom, der diese Situationen rettet und verhindert, dass das Pult nennenswert übersteuert. Wie groß der Headroom ist, kann man den Datenblättern entnehmen. Beim analogen MixWizard von Allen & Heath sind es z.B. etwa 20dB. Auch digitale Pulte haben diesen Headroom. Das Qu32 der genannten Firma bietet ebenso knapp 20dB. Ein gut eingepegelter Kanal darf also ruhig 10 mal lauter werden – jedenfalls, was die Eingangsspannung betrifft. Daher ist eine Aussteuerung im „gelben Bereich“ bis ca +6dB oder +9dB nicht tragisch. Wenn man allerdings generell bis +6dB aussteuert, hat man nur noch 14dB Headroom. Wer es also übertreibt, wird irgendwann mit dem Kopf durch die Decke gehen :-)

Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen zu sagen: „Ich habe doch einen scharf eingestellten Kompressor im Kanal-Insert. Die Signalspitzen bügelt der mir schon glatt.“ Falsch gedacht. Wie im Abschnitt Eingangsbuchsen dargestellt, ist der Insert nach dem Vorverstärker angeordnet. Übersteuere ich also schon den Preamp, ändert der Kompressor da gar nichts dran.

(eine Sinuskurve als Signal in eine logarithmische Darstellung zu zeichnen, ist eigentlich nicht state of the art, dient aber der Veranschaulichung)

Peak-Anzeige

Einige Pulte zeigen eine (drohende) Übersteuerung im Kanal mittels Peak-LED an. Sie warnt nicht unbedingt erst, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn der Headroom fast ausgechöpft wurde. In jedem Falle sollte man eine hektisch blinkende Peak-Anzeige nicht lange ignorieren.

Gain und die Aux-Wege

Optimalerweise wird die Vorverstärkung einmal beim Soundcheck eingestellt und dann in Ruhe gelassen. Aber nicht immer ist alles optimal. Manchmal ist es nötig, auch später noch den Gain nachzujustieren, z.B. bei ständig wechselnden Personen am Mikro. Fasst man den Gain-Regler erneut an, muss man bedenken, dass man damit alle Ausgangspegel dieses Kanals beeinflusst. Was über den Fader die Lautsprecher erreicht, hat man im Ohr, die Aux-Wege aber nicht. Erhöhe ich den Gain, werden auch angeschlossene Bühnen-Monitore lauter. Die veränderte Lautstärke könnte die Personen auf der Bühne irritieren. Auch eine Aufnahme, die über die DirectOut-Buchsen oder über Post-Aux-Wege beliefert wird, steuere ich folglich anders aus als bisher. Muss ich das korrigieren?

Kommt drauf an. Wenn ich den Gain wegen eines plötzlichen, unvorhergesehenen Abfalls oder Anstiegs des Eingangssignals anpasse, ist die Korrektur auf den Aux-Wegen vielleicht gar nicht störend, sondern hilfreich. Schließlich stelle ich den bisherigen Lautstärke-Status-Quo wieder her. Ich muss nur beachten, dass ein erhöhter Gain die Rückkoppelgefahr erhöht. Wenn sich aber gar nichts verändert hat und ich nur beim Soundcheck geschlampt habe, dann sollte ich die dBs, die ich im Gain nachregeln muss, an den einzelnen Ausgangswegen entsprechend ausgleichen. Ziel ist hier nämlich nicht eine Veränderung irgendeiner Lautstärke, sondern lediglich die korrekte Aussteuerung im Pult.

Praxis-Tipp

Die Challenge beim Gainen besteht darin, den lautesten Pegel eines Instruments zu finden. Einen Gitarristen beispielsweise bitte ich explizit um den lautesten Gitarren-Sound. Da aber kaum jemand während des Soundchecks so laut agieren wird wie während des Gigs, animiere ich ihn, ordentlich in die Seiten zu hauen. Er wird sich freuen, doch das wird sich ändern, sobald ich ihn etwas später bitte, ordentlich in sein Gesangsmikro zu brüllen, wie er es in dem Song XY tut – jetzt aber bitte solo und a capella und auf dem Präsentierteller. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind beim Soundcheck eher zurückhaltend, schreien aber später im Theaterstück, wenn sie sich vor der bösen Hexe erschrecken. Das alles muss ich im Hinterkopf haben und sie beim Soundcheck ein wenig herausfordern. Schließlich muss ich verhindern, dass die lautesten Stellen verzerrt werden. Erschwert wird die Sache allerdings dadurch, dass Menschen unterschiedlich sind. Manche werden vor Publikum noch einmal deutlich aufdrehen (durch Adrenalin und Alkohol), andere macht die Bühnenangst eher stumm (z.B. Kinder). Wie gut, dass es den Headroom gibt.

Phantomspeisung

Die Phantomspeisung dient der Spannungsversorgung eines angeschlossenen Mikrofons (oder einer DI-Box). Sie hat zwar nicht direkt etwas mit der Vorverstärkung zu tun, befindet sich aber in unmittelbarer Nähe des Verstärker-Eingangs. Daher ist sie bei analogen wie digitalen Pulten im Bereich des Gain-Reglers zu finden. Sollte ein Mikrofon diese Spannungsversorgung benötigen (Kondensatormikrofon), wird es stumm bleiben, bis ich diese 48 Volt einschalte. Wenn es im Kanal diesen Schalter aber nicht gibt, dann ist er irgendwo anders am Pult angebracht. In diesem Fall schaltet er global für mehrere oder alle Eingänge die Phantomspeisung an oder aus. Aufgrund des „Phantom-Charakters“ dieser Spannung ist sie für Mikrofone, die keine Spannungsversorgung benötigen (dymnamsche Mikrofone), nicht schädlich.

Wichtiger Hinweis: Viele Mikrofone geben mehr oder weniger starke Knall-Geräusche von sich, während ihre Phantomspeisung ein- oder ausgeschaltet wird. Daher sollte man darauf achten, den Kanal vor dem Umschalten zu muten!

Polarität / Invertierung / Phase

Mein Beispiel-Mischpult hat keine Invertierungs-Taste. Zu selten habe ich das Bedürfnis, das Signal zu invertieren. Invertieren heißt: mit minus Eins multiplizieren. Oder weniger mathematisch: Jeder positive Spannungsausschlag wird negativ, jeder negative positiv. Bei analogen Pulten wird diese Funktion realisiert, indem bei gedrückter Taste „+“- und „-“-Eingang der Eingangsbuchse vertauscht an den Vorverstärker weitergereicht werden. Digitale Pulte multiplizieren das digitale Signal einfach mit minus Eins.

Nützlich ist dies z.B. bei der Abnahme einer Snaredrum mit zwei Mikrofonen, einem über dem Schlagfell und einem unter dem Resonanzfell. Trifft der Schlegel auf das Schlagfell, werden beide Felle nach unten ausschlagen. Das Schlagfell entfernt sich dabei vom oberen Mikro, das Resonanzfell aber nähert sich dem unteren an. Die elektrischen Signale werden dementsprechend unterschiedliche Polaritäten haben. Mische ich beide Kanäle hinter den Fadern zusammen, heben sich die Signale teilweise auf. Damit erreiche ich das Gegenteil von dem, was ich wollte: die Snare klingt matschig und zahnlos. Wenn ich aber einen der beiden Kanäle invertiere, ergänzen sich die Signale, wodurch einer Snare einiges an Leben eingehaucht werden kann.

Diese Invertierungs-Taste wird auch gerne mal mit „Phase“ bezeichnet. Eine Phasenverschiebung ist aber immer ein zeitliches Verschieben, und das findet bei dieser Funktion nicht statt. Nur bei einfachen Signalen wie einer reinen Sinusschwingung kann eine Invertierung als eine Phasenverschiebung um die halbe Periodendauer angesehen werden.

↪ weiter mit Klangregelung(eine Sinuskurve als Signal in eine logarithmische Darstellung zu zeichnen, ist eigentlich nicht state of the art, dient aber der Veranschaulichung)

Schreibe hier den ersten Kommentar: